【早安健康/呂孟凡營養師】這個月有一個個案問我:晚餐很晚吃會影響減重效果嗎?我當時給他的回答是:「主要還是看總熱量的攝取,只要有達到熱量赤字,就一定可以減重。」但我突然好奇有沒有相關研究,所以下診之後立刻查了paper。

原本查到一篇2019年的review,確實是在探討早餐、午餐、晚餐的用餐時間對於減重以及代謝風險的影響,但這篇內容資訊有點龐大,暫時無法好好消化並整理給大家(最近頭腦有點遲鈍),所以先挑一篇裡面提到的有趣paper來與各位分享。

因為個案的問題,讓我聯想起另外一個常常聽到的都市傳說:「早餐要吃得像皇帝、午餐吃得像平民、晚餐吃得像乞丐。」而這篇2013年發表在Obesity期刊上的研究,就與這個都市傳說相關,當年發表後似乎也造成不小的討論,但我七年前完全沒有follow到(遜斃了)。

原本查到一篇2019年的review,確實是在探討早餐、午餐、晚餐的用餐時間對於減重以及代謝風險的影響,但這篇內容資訊有點龐大,暫時無法好好消化並整理給大家(最近頭腦有點遲鈍),所以先挑一篇裡面提到的有趣paper來與各位分享。

因為個案的問題,讓我聯想起另外一個常常聽到的都市傳說:「早餐要吃得像皇帝、午餐吃得像平民、晚餐吃得像乞丐。」而這篇2013年發表在Obesity期刊上的研究,就與這個都市傳說相關,當年發表後似乎也造成不小的討論,但我七年前完全沒有follow到(遜斃了)。

請勿設定超過兩組超連結

請勿設定超過三組超連結

請勿設定超過五組超連結

有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有有需求書沒有需有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需超級連結!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

測試資料請你複製URLhttps://media-sit.h2u.io/

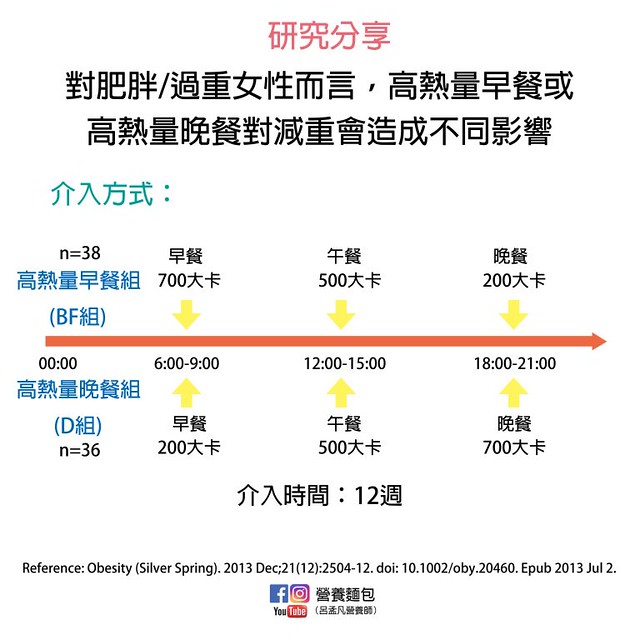

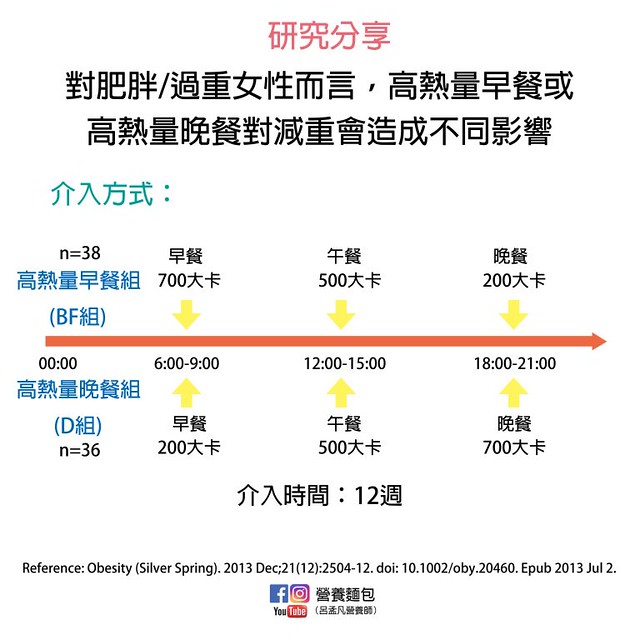

這篇研究主要想要探討減重過程中

研究設計

隨機分組、開放標籤、平行設計實驗。

受試者

93位肥胖/過重女性,平均BMI為32.4±1.8 kg/m2,年齡介於30-57歲(平均年齡45.8±7.1歲),且均為代謝症候群患者。

介入方式

三餐熱量分配不同,是否會造成不同的減重效果

,接著讓我們來看看這篇研究的設計以及結果。研究設計

隨機分組、開放標籤、平行設計實驗。

受試者

93位肥胖/過重女性,平均BMI為32.4±1.8 kg/m2,年齡介於30-57歲(平均年齡45.8±7.1歲),且均為代謝症候群患者。

介入方式

受試者被分配到兩種相同熱量(均為1400大卡)的減重飲食組別,並進行12週的飲食介入。兩組進食方式分別為:

另外在研究中有安插一個三餐挑戰:在介入後的第二週選一天進行,受試者在禁食一晚後,早上7:00進入實驗室,並於7:30放置靜脈導管,當天會被要求在8:00、13:00、19:00吃早、午、晚餐,並且規定在15分鐘內吃完。血液樣本會在三餐飯後的30、60、90、120分鐘各收集一次。

早晚餐分量對減重效果、血壓、血糖、血脂有影響嗎?下一頁看營養師更多解說

- BF組(高熱量早餐):早餐700大卡、午餐500大卡、晚餐200大卡

- D組(高熱量晚餐):早餐200大卡、午餐500大卡、晚餐700大卡

另外在研究中有安插一個三餐挑戰:在介入後的第二週選一天進行,受試者在禁食一晚後,早上7:00進入實驗室,並於7:30放置靜脈導管,當天會被要求在8:00、13:00、19:00吃早、午、晚餐,並且規定在15分鐘內吃完。血液樣本會在三餐飯後的30、60、90、120分鐘各收集一次。

早晚餐分量對減重效果、血壓、血糖、血脂有影響嗎?下一頁看營養師更多解說

繼續閱讀下一篇推薦文章