攝護腺癌與攝護腺肥大不同,且有攝護腺肥大問題的患者,並不代表之後一定會罹患攝護腺癌。攝護腺肥大的症狀包括頻尿、夜尿、解尿不乾淨滴滴答答,甚至尿滯留,患者不一定會併發攝護腺炎,但是會增加風險。攝護腺癌是指細胞癌化,不是因為攝護腺肥大而引起,與攝護腺炎也無明確研究證據顯示有關,患者初期幾乎沒有症狀,到了中、後期才有可能出現頻尿、夜尿、解尿慢等情况。

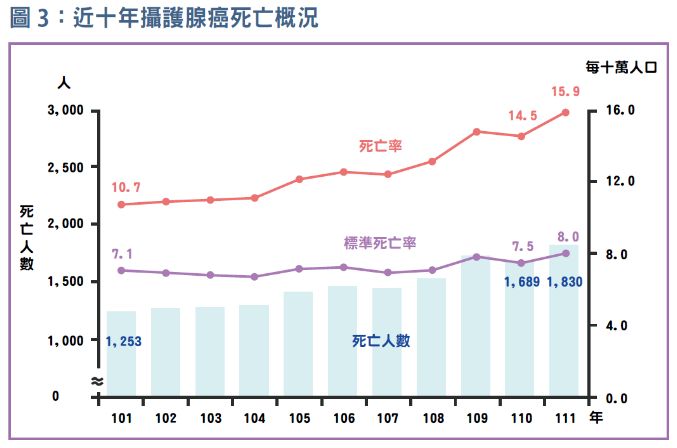

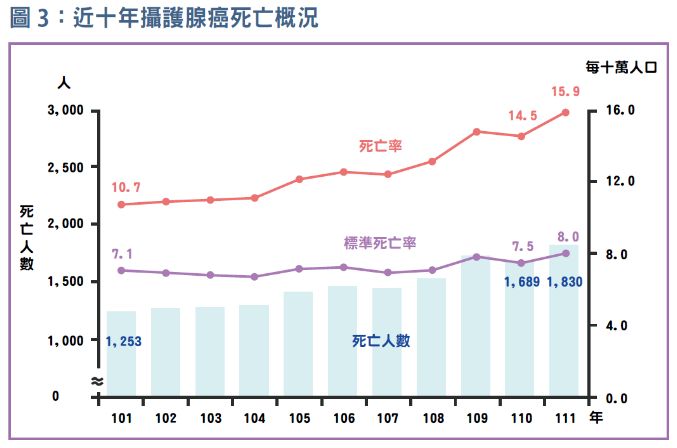

根據衛生福利部(以下簡稱衛福部)二O二二年數據,國人的十大死因以及癌症前十大排序,惡性腫瘤(癌症)已經蟬聯四十餘年國人十大死因第一位;而十大癌症死亡率的排序中,攝護腺癌一直都是榜上有名,死亡率每十萬人口十五點九人。就近十年順位上升之癌症死因觀察,攝護腺癌死亡人數及死亡率分別上升百分之五十一點六及四十八點六,順位由第七位上升至第五位,可說快速攀升。

根據衛生福利部(以下簡稱衛福部)二O二二年數據,國人的十大死因以及癌症前十大排序,惡性腫瘤(癌症)已經蟬聯四十餘年國人十大死因第一位;而十大癌症死亡率的排序中,攝護腺癌一直都是榜上有名,死亡率每十萬人口十五點九人。就近十年順位上升之癌症死因觀察,攝護腺癌死亡人數及死亡率分別上升百分之五十一點六及四十八點六,順位由第七位上升至第五位,可說快速攀升。

請勿設定超過兩組超連結

請勿設定超過三組超連結

請勿設定超過五組超連結

有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需求書沒有有需求書沒有需有需求書沒有需求書有需求書沒有需求書有需超級連結!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

測試資料請你複製URLhttps://media-sit.h2u.io/

攝護腺癌是全球第二大常見男性癌症類型,位居台灣男性好發癌症第五位,根據世界腫瘤學術期刊之流行病學相關數據,攝護腺癌好發於西方年長男性,以地理區域而言,全球發病率呈現巨大的差異, 美國及歐洲國家發生比率最高,亞洲國家相對較低,但呈現上升趨勢。

攝護腺癌主要由基底上皮細胞、柱狀上皮細胞與神經內分泌細胞構成,因腺體細胞異常增生、癌化而形成腫瘤,致病因素複雜且多元,年齡、家族病史與基因異常、種族及飲食生活習慣均可能為有關的影響因素。

此外,根據流行病學數據顯示,攝護腺癌在全球發病率也有顯著的差異,已開發國家的盛行率較高,主要反映出「血液攝護腺特異性抗原PSA」的篩檢診斷在已開發中國家的普遍性。以美國來說,與白人相比,非裔男性發病率最高,最低則為亞裔男性,然而在美國的移民亞裔男性,其攝護腺癌的發生率則接近美國白人的罹患率,也高於在美國出生的亞裔後裔的罹患率。

地域差異的數據也凸顯了生活方式因素在疾病風險中的潛在作用,也就是說不只種族,飲食及生活環境因素的改變也可能是誘發攝護腺癌的因素之一,相關危險因子的研究仍需持續地觀察分析。

攝護腺癌有哪些風險族群與危險因子?下一頁了解更多

攝護腺癌主要由基底上皮細胞、柱狀上皮細胞與神經內分泌細胞構成,因腺體細胞異常增生、癌化而形成腫瘤,致病因素複雜且多元,年齡、家族病史與基因異常、種族及飲食生活習慣均可能為有關的影響因素。

此外,根據流行病學數據顯示,攝護腺癌在全球發病率也有顯著的差異,已開發國家的盛行率較高,主要反映出「血液攝護腺特異性抗原PSA」的篩檢診斷在已開發中國家的普遍性。以美國來說,與白人相比,非裔男性發病率最高,最低則為亞裔男性,然而在美國的移民亞裔男性,其攝護腺癌的發生率則接近美國白人的罹患率,也高於在美國出生的亞裔後裔的罹患率。

地域差異的數據也凸顯了生活方式因素在疾病風險中的潛在作用,也就是說不只種族,飲食及生活環境因素的改變也可能是誘發攝護腺癌的因素之一,相關危險因子的研究仍需持續地觀察分析。

攝護腺癌有哪些風險族群與危險因子?下一頁了解更多

繼續閱讀下一篇推薦文章